蕭春雷:閩茶千年變遷

從清代以來,安溪一直是閩南烏龍茶的主產地,通過廈門港銷往東南亞。建國以后,安溪茶成為廈門“海堤”牌的原料,因發酵程度較高,茶湯濃黑,民間稱為“醬油水”。上世紀70年代末,廈門烏龍茶在日本掀起烏龍茶熱,刺激了安溪茶的生產;90年代,受臺灣烏龍茶工藝影響,安溪開始生產發酵程度較輕的鐵觀音,由于香氣濃郁,品質優良,大受市場歡迎,并迅速打開全國知名度,風頭之健,超過了武夷茶。 蕭春雷:閩茶千年變遷" title="蕭春雷:閩茶千年變遷"/>

蕭春雷:閩茶千年變遷" title="蕭春雷:閩茶千年變遷"/>飲茶方法的三次革命

中國人很早就開始使用茶。但是在先秦以前,茶葉被當成野菜,煮成菜羹下飯。漢代開始飲茶,但仍保留了做菜羹的一些痕跡,《廣雅》說到荊巴地區作餅茶,搗末烹煮,“用蔥、姜、橘子芼之”,調味品豐富,儼然我們今天餐桌上的一道菜湯。

飲茶方式的第一次革命發生在唐代。茶圣陸羽寫了本《茶經》,主張喝茶葉的本味,鄙視煮茶時加入蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷之類的做法。那時候還是制作餅茶,喝的時候搗成粉末,在開水中煮,加鹽。仍屬于煮茶。

宋代飲茶方法發生了第二次革命,稱為點茶。新鮮茶葉采來,還是蒸熟、搗爛,做成餅茶。飲茶時,把餅茶碾成末,不去煮,而是放在茶盞里用少量開水攪拌,再注入開水,用竹筅擊打,產生泡沫——因為程序足夠復雜講究,所以產生了斗茶。

我們要知道,宋人品茗時,把陸羽留的一點調味品尾巴——加鹽——也去除了。宋代最好的餅茶出產于福建的北苑(今建甌)。后來,點茶在中國本土失傳,但是被日本人學去,發展為抹茶道。

明代飲茶方法發生了第三次革命,稱為泡茶,一直延續到今天。明人不作餅茶了,流行將散茶炒青,做成不發酵的綠茶。喝的時候,抓一小把茶葉放到杯子里,加開水沖泡。飲茶變得非常簡單,普及社會各階層。

也可能是因為制作和沖泡綠茶太簡單了,顯不出工藝和文化,清初首先在武夷山地區出現了烏龍茶。烏龍茶屬半發酵茶,制作工藝極其復雜,而品茗烏龍茶,則需要特殊的茶具和繁瑣的程序,人們把這種茶藝稱為功夫茶。我覺得,功夫茶是對明以后茶藝粗俗化的一種反動。

清中葉以后,同在武夷山,因為出口英俄等國的需要,首先出現了全發酵的紅茶。紅茶可以看成烏龍茶的簡化。英國人喝紅茶,加入牛奶、糖等調味,又像對中國唐以前品茗方式的某種回歸。

以上是關于中國茶史的一個簡單回顧。從中可以看出,宋代和清代,是閩茶的兩個高峰時期,而閩北,則是福建古代茶文化的中心。

建溪官茶絕天下

唐代閩茶尚未出名,當時最好的茶,是四川蒙頂石花、浙江顧渚紫筍和江蘇陽羨紫筍等。北宋氣候寒冷,太平興國初,因貢茶產地湖州顧渚的茶樹受到凍害,朝廷在福建建安(今建甌)北苑設立貢茶園,建茶開始出名。

張蕓叟《畫墁錄》稱:“有唐茶品,以陽羨為上品……迨本朝,建溪獨盛,采焙制作,前世所未有也。”宋代,建甌北苑是中國的茶葉中心,生產出最好的餅茶。

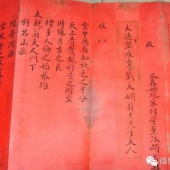

建茶里面,最珍貴的,是一種壓制了龍鳳圖案的茶餅,每8餅重一斤,專門進貢皇宮,稱為龍鳳團,為福建漕運使丁謂督造。后來蔡襄為福建轉運使,又精選茶葉,創制小龍鳳團10斤進貢,每20餅重一斤,是為建茶中極品。

蔡襄是仙游人,宋代名臣,但他為制造好茶迎合皇上之舉,卻受到抨擊。皇上自己就不滿意,命人彈劾他。據葉夢得《石林燕語》:“仁宗以非故事,命劾之。大臣為請,因留而免劾。然自是遂為歲額。”不管如何,從此每年10斤小龍鳳團就成了北苑進貢定例。后來,福建地方長官花樣翻新,又造出密云龍、瑞云翔龍等精品。

宋仁宗雖然不滿蔡襄所為,但小龍鳳團他是喜歡的,連宰相都舍不得輕易賞賜。歐陽修為蔡襄的《茶錄》作的后序中寫道:“仁宗尤所珍惜,雖輔相之臣,未嘗輒賜。惟南郊大禮致齋之夕,中書、樞密院各四人共賜一餅,宮人翦為龍鳳花草貼其上,兩府八家分割以歸。”八位大臣才賜一餅茶(半兩),要分成八份,未免過于小氣,但也見出其珍貴。

客觀地說,蔡襄造小龍鳳團在當時屬于勞民傷財,長遠地看,他推銷了福建的物產,將建茶迅速推向中國名茶的頂峰。有宋一代,論茶必以建茶為上。北宋周絳《補茶經》評論說:“天下之茶,建為最;建之北苑,又為最。”大詩人陸游稱:“建溪官茶絕天下。”

宋徽宗寫了一篇《大觀茶論》,開篇即說:“至若茶之為物,擅甌閩之秀氣,鐘山川之靈稟。”把浙江福建當成最適合茶葉生長的產地。又云:“本朝之興,歲修建溪之貢,龍團鳳餅,名冠天下。”宋代為閩茶極盛時期。

明代福建綠茶工藝

元代,閩茶中心轉移到武夷山。1302年,朝廷在九曲溪畔設御茶園,焙制“龍團”進貢。明初,福建貢茶竟占天下一半。明吏部侍郎何孟春《余冬序錄摘抄內外篇》說:“天下茶貢歲額止四千二十二斤,而福建二千三百五十斤,福建為多。”

福建所貢之茶,依然像宋代的龍鳳團一樣,壓成茶餅。朱元璋覺得太費民力,罷造團茶,令進蒸青散茶。民間喝散茶蔚然成風。不久,蘇州一帶發明了炒青制法,生產出優質綠茶。

明末王應山《閩大記》評福建各地茶葉,說:“茶出武夷,其品最佳……延平、豐巖次之,福、興、漳、泉、建、汀在在有之,然茗奴也。”武夷山的茶葉,取代了北苑茶的地位。

然而,關于明代的閩茶,評論趨于兩極。明末許次杼《茶疏》稱:“江南之茶,唐人首稱陽羨,宋人最重建州,于今貢茶二地獨多,陽羨僅有其名,建茶亦非最上,惟有武夷最勝。”也有人認為閩茶仍使用蒸青工藝,質量較差。清初周亮工說,武夷山“僧拙于焙,既采則先蒸后焙”,這樣的貢茶,只配在皇宮里洗濯杯盞。

從綠茶工藝角度看,明代的閩茶落后于吳茶。清順治年間,周亮工來福建任布政使,見證了武夷山引進炒青制法,生產出高級綠茶。其《閩小記》記載:“崇安殷令招黃山僧以松蘿法制建茶,堪并駕。今年余分得數兩,甚珍重之,時有武夷松蘿之目。”

綠茶是中國的主流茶類,2008年占全國茶葉總量的75%。中國大多數地區流行綠茶。即使在福建省,綠茶也長期占據第一大茶類的位置,2006年始被烏龍茶超過。

武夷山發明烏龍茶

中國的茶葉,按發酵程度,可簡明分三大類:不發酵茶(綠茶),半發酵茶(烏龍茶)和全發酵茶(紅茶)。后兩種都發源于清代的武夷山。

綠茶的基本做法是:采摘鮮葉,馬上炒青(不讓茶葉發酵),然后揉捻(做形)和干燥。

烏龍茶的基本做法是:采摘鮮葉,先萎凋、做青(讓茶葉發酵),再炒青(中止發酵),再揉捻(做形)和干燥。事實上,就是在炒青前多了曬青、做青等發酵的工藝。

紅茶的基本做法是:采摘鮮葉,萎凋、揉捻、發酵和干燥。因為要任它完全發酵,所以就省去炒青這道工序。

大約在清前期,武夷山就發明了烏龍茶制法。同安人阮旻錫(約1627-1707)晚年遁入空門,法號超全,隱居武夷山。他寫過一首《武夷茶歌》描述武夷山制茶工藝,其中云:“鼎中籠上爐火溫,心閑手敏工夫細。”鼎中說的是炒青,籠上說的是烘焙。

1717年,王草堂在《茶說》中做了更詳細的介紹:“武夷茶采后,以竹筐勻鋪,架于風日中,名曰曬青,俟其青色漸收,然后再加炒焙。”曬青即萎凋,讓茶葉發酵,然后再炒青中止發酵,于是制作出半發酵的烏龍茶。

著名茶師張天福說:“烏龍茶繼綠茶之后,為半發酵茶,約始于十六世紀,產地由武夷山傳到建甌、安溪等地,并傳入臺灣。”

關于烏龍茶的起源時間,爭論很多。有人以為武夷山明代就發明了烏龍茶。但是明代武夷山制造綠茶,還是用蒸青工藝,直到明末清初,才請黃山僧人傳授炒青技術。沒有炒青來中止發酵,豈不是變成全發酵的紅茶?可見烏龍茶必出現于炒青綠茶之后。

武夷山引進炒青綠茶技術不久,就獨創甘醇、濃厚的烏龍茶,深受茶客的喜愛,迅速傳播。清代的武夷茶,或武夷巖茶,一般指武夷山的烏龍茶。

在我國,烏龍茶是僅次于綠茶的茶類,2008年產量占茶葉總產量的11%。產地仍以福建為主,約占全國烏龍茶產量的80%。

功夫茶藝的傳播

武夷巖茶既然是一種新品類,于是產生了新的品茗方式,小壺,小杯,不厭其煩地添水斟茶,人們稱為功夫茶,或工夫茶。

從記載看,漳州人最早沉溺于小壺小杯喝烏龍茶。1762年編修的乾隆《龍溪縣志》云:“靈山寺茶,俗貴之。近則遠購武夷。以五月至則斗茶,必以大彬之罐,必以若琛之杯。”大彬罐,指明末時大彬所制的宜興紫砂壺,以小為尚。又,明末宜興制壺名家惠孟臣的小紫砂壺也很有名氣。若琛杯,指景德鎮名家若琛所制的細瓷小杯。孟臣壺與若琛杯,后來成為功夫茶的典型茶具。

袁枚《隨園食單》談他在武夷山喝茶的經歷:“丙午(1786)秋,余游武夷幔亭峰、天游寺諸處,僧道爭以茶獻。杯小如胡桃,壺小如香椽,每斟無一兩。上口不忍遽咽,先嗅其香,再試其味,徐徐咀嚼而體貼之。”

最早明確提到“工夫茶”藝的,是1793年至1800年任廣東興寧典史的俞蛟,他在《夢廠雜著·潮嘉風月記》中說:“工夫茶烹治之法,本諸陸羽《茶經》,而器具更為精致。”他詳細描述了潮州喝功夫茶的方法,稱要用紫砂壺,小杯,崇尚武夷茶等等。

連橫《雅堂先生文集》說:“臺人品茶,與中土異,而與漳、泉、潮相同。……茗必武夷,壺必孟臣,杯必若琛,三者為品茶之要。”

功夫茶的流行,有個基本前提,就是烏龍茶的發明。綠茶不是這樣品嘗的。很可能,品嘗烏龍茶的功夫茶藝也起源于武夷山,然后傳播到閩南、潮汕和臺灣。在大約兩個世紀里,武夷巖茶是各地功夫茶藝的首選茶葉。直到20世紀,各地都在本土發展出了替代茶葉,閩南人喝安溪鐵觀音,潮汕人喝鳳凰單樅茶,臺灣人喝凍頂烏龍。

功夫茶以精細講究著稱,把中國民間茶藝提高到一個新水平。

天下紅茶出武夷

武夷巖茶很早就銷往境外,贏得國際聲譽。但是茶路迢遙,十分艱難。

清初海禁,武夷茶主要外銷俄羅斯,從而誕生了一條北上漢口,通往中俄邊境重鎮恰克圖(在今俄羅斯境內)的漫長茶路,全長近5000公里。

接著海上茶路興起。因為清政府只開放廣州獨口外貿,禁止茶葉出海,武夷山的茶葉由陸路過江西運往廣州,再出口英國,全長近1500公里,行程約兩個月。

茶葉是英國從中國進口的最大產品,其中武夷茶占一半以上。英國人對武夷茶的迷戀,是因為武夷山生產的是半發酵的烏龍茶,去除了綠茶的苦澀,滋味甘醇。因為所需產量太大,供不應求,有些地方遂簡化工序,不再炒青,糊弄洋人,反正他們也不懂真正的茶道,于是產生了全發酵的紅茶。

一般認為,武夷山桐木村生產的正山小種是全世界最早的紅茶。關于紅茶產生的時間,眾說紛紜。但是吳覺農、莊晚芳、張天福等專家都認為,烏龍茶出現在先,紅茶出現在后。綜合多種因素,較合理的推測是紅茶產生于清中期。

我去武夷山采訪,當地茶專家黃賢庚先生告訴我:“桐木村的茶,早期工藝也是按照巖茶(烏龍茶)的做法,但是這地方多雨少陽,沒辦法依靠日照曬青,只好在室內烘青,烘青用的多半是松柴,揉捻后的茶坯還是用松柴烘焙,所以茶品中有濃重的松煙味。正山小種只是將烏龍茶工藝進行了簡化,后來又取消了炒青,無意中成了紅茶的鼻祖。從前,當地人是不喝這種茶的,只用于出口。”

按傳統飲茶美學,有松煙味的茶屬于嚴重瑕疵,文人雅士不屑。所以清人所論武夷山的名茶,完全沒有提到桐木村的這種新茶。事實上,“正山小種”作為茶名,民國以后才開始出現在文獻中。后來,武夷山的紅茶工藝傳到安徽祁門和閩東福安,生產出來的紅茶也都是用于出口,國內市場很有限。

紅茶經英國人發揚光大,成為國際上的主流茶類,2008年約占世界茶葉貿易總量的75%。

閩東茶異軍突起

鴉片戰爭后,福州港開放,英國人獲得了夢寐以求的最便捷的一條武夷茶路——從武夷山順閩江而下福州。由于清政府暗中阻撓,福州港頭9年并無茶葉貿易。后因太平天國運動阻斷了傳統武夷茶路,1853年,清政府被迫鼓勵武夷茶沿閩江運到福州。福州港作為一個茶港迅速崛起,1870年代每年出口茶葉60萬擔以上,與漢口、上海并駕齊驅。

福州港開放,受益最大的是鄰居閩東。1851年,建寧茶客到福安坦洋村收購茶葉,傳授當地制作紅茶的工藝,開閩東生產紅茶的濫觴。此后,坦洋成了鄰近各縣茶葉生產和貿易的中心,茶葉沿溪而下賽岐,再裝船海運,穿過三都澳到福州。坦洋工夫紅茶名聲鵲起。

福州茶港的繁榮只有三四十年。到了1889年,印度取代中國,成為世界最大的茶葉輸出國,福州港茶葉貿易一落千丈,武夷茶商和茶農大量破產,走向式微。奇怪的是,閩東茶葉的出口并沒有受多大影響,一花獨放,支持閩茶殘局。1899年,清政府在三都島設福海關,方便茶葉貿易。清末民初,閩東茶葉生產走向巔峰。1912年,經三都澳外銷的茶葉超過10萬擔,綠茶與紅茶各占一半。白琳工夫紅茶和政和工夫紅茶亦先后形成品牌。

據1934年福建省政府統計:“福安茶地面積達6萬畝,占全省茶地面積的10.3%;茶葉產量達5.1萬擔,占全省茶葉產量的21.7%,居于全省第一位。”武夷山茶葉一蹶不振,福安已經成為閩茶的中心。

清末的閩東綠茶,大量轉運福州,還帶動了另一種茶葉——茉莉花茶——的繁榮。茉莉花茶屬于再加工茶葉,選用烘青綠茶,用茉莉花窨制而成,深受華北和東北地區的歡迎。直到今天,福州一直是我國茉莉花茶最著名的產地。

安溪烏龍茶終成正果

閩南是烏龍茶的主要消費地區。早在清初,安溪人就從武夷山學會了制造烏龍茶,開始仿造,賣給外國人。同安人釋超全寫過一篇《安溪茶歌》,批評安溪人制造假冒產品,擾亂茶市:“溪茶遂仿巖茶樣,先炒后焙不爭差。真偽混雜人難辨,世道如此良可嗟。”

但安溪模仿武夷巖茶,長期沒成氣候。修撰于1763年的《泉州府志》不客氣地說:“按清源茶舊甚著名,今幾無有。南安英山及他處所產不多。唯安溪茶差盛,然亦非佳品也。”

施鴻保完稿于1858年的《閩雜記》還說:“漳泉各屬,俗尚功夫茶……茶以武夷小種為尚,有一兩值番錢數圓者。”直到鴉片戰爭后,閩南人喝功夫茶,首選還是武夷巖茶。

廈門開埠后,茶葉為出口最大宗產品。閩南茶區的主產地為安溪、同安、南安、長泰等縣,品種為烏龍茶和紅茶,前者銷往美國和東南亞,后者銷往英國。廈門港的茶葉貿易量較小,約為福州港的十分之一,普通年份出口約5萬擔左右。民國年間更加慘淡,1936年廈門烏龍茶僅出口623噸。大大落后于閩東。

從清代以來,安溪一直是閩南烏龍茶的主產地,通過廈門港銷往東南亞。建國以后,安溪茶成為廈門“海堤”牌的原料,因發酵程度較高,茶湯濃黑,民間稱為“醬油水”。上世紀70年代末,廈門烏龍茶在日本掀起烏龍茶熱,刺激了安溪茶的生產;90年代,受臺灣烏龍茶工藝影響,安溪開始生產發酵程度較輕的鐵觀音,由于香氣濃郁,品質優良,大受市場歡迎,并迅速打開全國知名度,風頭之健,超過了武夷茶。

經過三個世紀的努力,安溪烏龍茶終成正果,足以同歷史悠久的武夷巖茶分庭抗禮。如今閩南人喝茶,習慣了鐵觀音的口味,再也不盲目崇拜大紅袍了。

本資訊信息是來自 逛鷺島 小編 通過網絡收集而來的關于廈門最新最熱門的本地資訊。

您若也有需要分享的可以直接在我們網站上分享你的內容,讓大家都知道。

版權聲明,本活動信息隸屬網絡收集而來若有侵權請聯系我們,我們將及時清除信息。

【責任編輯:csw8923】

你設置的聯系郵箱是*: (當有人給你留言回復之時,聯系郵箱可以及時通知你)

我們建議你填寫正確的郵箱地址,如果你之前填寫郵箱地址是錯誤的可以通過 【修改資料】 來重新設置